Райнер мария рильке. Эпистолярный роман: Марина Цветаева и Борис Пастернак Никого не будет в доме

Райнер Мария Рильке!

Дозволено ли так к Вам обратиться? Ведь Вы - сама поэзия во плоти - не можете не знать, что одно Ваше имя - поэма. Райнер Мария - это звучит церковно - но и детски - но и рыцарски. Имя Ваше рифмуется не со временем - оно приходит из прежде или из после - искони. Ваше имя захотело этого, и Вы выбрали его. (Свои имена мы выбираем сами, всё случающееся - лишь следствие.) Ваши крестины были прологом к Вам как целостности, и священник, крестивший Вас, воистину не ведал, что творил.

Нет, Вы не то, что называют «мой любимый поэт» («самый любимый» - степень). Вы - явление природы, и оно не может быть моим и его не любят, но претерпевают, или же, точнее (но еще слишком недостаточно!), Вы - воплотившаяся пятая стихия: сама поэзия, или (и это тоже еще слишком недостаточно) Вы - то, из чего вырастает поэзия, а это нечто большее, чем она (Вы).

Дело здесь не в человеке-Рильке (человек - это то, к чему мы принуждены!), а в Рильке-духе, который еще более велик, чем поэт, и как раз он-то, собственно, и зовется для меня Рильке - Рильке из послезавтра.

Вы должны увидеть себя моими глазами (из моих глаз), охватить свое величие их размахом, когда я смотрю на Вас: свое величие - всей их далью-ширью.

Что после Вас можно еще делать поэту? Мастера (например Гёте) можно превозмочь, но превозмочь Вас - означает (значило бы) превозмочь поэзию. Поэт - это тот, кто превозмогает жизнь (должен превозмочь).

Вы - невозможная задача для будущих поэтов. Поэт, который придет после Вас, должен быть Вами, то есть Вы должны будете родиться вновь.

Вы возвращаете словам их первоначальное значение (смысл), а вещам - их первоначальные имена-знаки (значимости). К примеру, если Вы говорите «великолепно», то говорите Вы о великой лепе (лепке, лепоте) - так, как было задумано при его [слова] возникновении. (Нынче же «великолепно» - всего лишь голый восклицательный знак.)

По-русски я выразила бы все это яснее, однако я не хочу принуждать Вас к вчитыванию, лучше уж я понужу себя к вписыванию (hineinzulesen - hineinzuschreiben).

Первое, что в Вашем письме бросило меня (не - вознесло, не - доставило) на высочайшую башню радости, было слово «май» (may), которому Вы буквой у придали толику старого аристократизма. Май (mai) с i - это как будто о первом мае, не празднике рабочих, который когда-нибудь сможет стать красивым - но о кротком буржуазном мае обрученных и (не слишком) влюбленных.

Несколько кратких биографических (лишь самых необходимых) замечаний: из русской революции (не из революционной России, революция - это страна со своими собственными - и вечными - законами!) я прибыла - через Берлин - в Прагу, вместе с Вашими книгами. В Праге впервые прочла «Ранние стихотворения». Так я полюбила Прагу - с первого же дня - благодаря Вашему студенчеству.

В Праге я оставалась с 1922-го по 1925-й, три года, в ноябре 1925-го уехала в Париж. Были ли Вы еще в то время там?

В случае, если Вы там были:

Почему я не пришла к Вам? Потому что Вы мой возлюбленнейший - на целом свете. Очень просто. А еще потому, что Вы меня не знали. Из страдающей гордости, из благоговения перед случаем (судьбой ли). Из - трусости, вероятно, чтобы не пришлось сносить Ваш отчужденный взгляд - на пороге Вашей комнаты. (Не чуждо Вы не смогли бы, конечно, на меня смотреть! Но если бы даже - то взгляд-то Ваш был бы для каждого, ибо Вы меня не знали, и значит: все-таки чуждый!)

Еще одно: Вы всегда будете ощущать меня в качестве русской, я же Вас - как явление собственно человеческое (божественное). В этом, - сложность нашей чересчур своеобразной национальности - все, что в нас есть наше Я - европейцы называют русским.

Нечто похожее у нас - с китайцами, японцами, неграми - очень далекими или очень дикими.

Райнер Мария, еще не все потеряно, в будущем (1927) году приедет Борис, и мы навестим Вас - где бы Вы ни были. Бориса я знаю очень мало и люблю его так, как любят лишь Никогда-не виденное (уже бывшее или еще не пришедшее: вслед-идущее), Никогда-не виденное или Никогда-не бывшее. Он не так уж юн - 33 года, так мне кажется, но ребячлив. На своего отца он не похож ни единой ресницей (лучшее, что может сделать сын). Я верю лишь в материнских сыновей. Вы - тоже материнский сын. Мужчина по женской линии - потому столь богат (двойственность).

Первый поэт России - это он. Это известно мне - да еще нескольким, остальные дожидаются, когда он умрет.

Ваших книг я ожидаю как грозы, которая - хочу я или нет - придет. Почти как операция на сердце (нет, это не метафора! каждое стихотворение //Твое// врезается в сердце и взрезает его по своему желанию - хочу я или нет). Не хотеть ничего!

Знаешь, почему я говорю тебе ты и люблю тебя и - и - и - потому что ты - сила. Редчайшее.

Ты можешь мне не отвечать, я знаю, что такое время, знаю, что такое стихи. Я знаю и то, что такое письмо. Вот так.

В Во (кантоне) я была десятилетней девочкой (1903 г.), в Лозанне, и многое помню из того времени. В пансионате была взрослая негритянка, которой предстояло изучить французский. Она не научалась ничему, но пожирала фиалки. Это самое пронзительное из того, что вспоминается. Голубые губы - негритянские губы не красные - и голубые фиалки. Голубое Женевское озеро появляется позднее.

Чего я от тебя хочу, Райнер? Ничего. Всего. Чтобы ты позволил мне каждое мгновение моей жизни устремлять взор к тебе - как к вершине, которая защищает (некий каменный ангел-хранитель!). Пока я тебя не знала - можно было и так, но сейчас, когда я тебя знаю,- требуется разрешение.

Ибо моя душа хорошо воспитана.

Но писать тебе я хочу - хочешь ты того или нет. О твоей России (цикл «Цари» и др.). О многом.

Твои русские буквы. Растроганность. Я, которая как индеец (или индус?) никогда не плачу, я чуть было не...

Я читала твое письмо возле океана, океан читал вместе со мной, мы читали оба. Не мешает ли тебе такой со-читатель? Другого не будет - я слишком ревнива (к тебе - ревностна).

Знаете, как я сегодня (10-го) получила Ваши книги? Дети еще спали (семь часов утра), я вдруг встала и побежала к двери. В это самое мгновение - я уже держала руку на дверной ручке - постучал почтальон - прямо мне в руку. Мне оставалось лишь завершить мой дверной жест и принять той же самой, еще хранящей стук, рукой - книги.

Я еще их не раскрывала, иначе письмо не уйдет сегодня - а оно должно улететь.

Когда моя дочь (Ариадна) была еще совсем маленькой - каких-нибудь два-три года - она часто спрашивала меня перед тем, как идти ко сну: «А ты будешь читать Рейнеке?»

Райнеке - так звучало у нее - в ее стремительном детском звукоощущеньи - Райнер Мария Рильке. У детей нет чувства пауз.

Хочу написать тебе о Вандее, моей героической французской родине. (В каждой стране и в столетии - по меньшей мере одна, не так ли?) Я здесь ради ее имени. Если, как я, не имеют ни денег, ни времени, выбирают самое необходимое: насущное.

Швейцария не впускает русских. Но горы должны раздвинуться (или расколоться!) - чтобы Борис и я пришли к тебе!

Я верю в горы. (Строчка, мною переделанная - но по существу нет - ибо горы и ночи (Berge - Nachte) рифмуются - узнаешь?)*

Марина Цветаева

Ваше письмо Борису уйдет еще сегодня - заказным и всем богам на волю. Россия для меня все еще разновидность потустороннего.

* Цветаева имеет в виду строку стихотворения Рильке: «Я верю в ночи».- Перев.

Пастернак – Цветаева – Рильке

анатомия любовных мифов

Екатерина Зотова

© Екатерина Зотова, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Вместо предисловия

Интересно следить за чувствами талантливого поэта. Вдвойне интересно, если речь идет о двух поэтах, втройне – если это отношения мужчины и женщины. И пусть некоторые считают такое любопытство предосудительным, стремление узнать, как любят и от чего страдают люди, наделенные особо острыми чувствами, перевешивает скромность. Ведь, погружаясь в мир другого, мы что-то проясняем и в самих себе.

Пытаясь выразить на бумаге свои чувства к Пастернаку, Марина Цветаева справедливо посетовала: «В беседе это делается путем молчаний» (ЦП, 51)1. В самом деле, большая часть человеческих отношений, так или иначе, остается вне поля зрения посторонних. Прикосновения, взгляды, жесты – их не зафиксируешь… Поэтому, читая повествования о жизни известных людей, необходимо помнить, что перед нами – более или менее удачная реконструкция событий. Даже авторы воспоминаний, чаще невольно, а иногда и осознанно, выдают желаемое за действительное, заставляя исследователей ломать голову над расхождением «показаний» различных свидетелей.

Однако в литературе ХХ века есть уникальный случай, когда глубокое чувство зародилось и было прожито только в письмах. Этот эпистолярный роман стал, пожалуй, самым долгим в истории русской литературы. Марина Цветаева и Борис Пастернак переписывались четырнадцать лет – с 1922 по 1936 год. Более того: на несколько месяцев 1926 года отношения превратились в своеобразный любовный треугольник – к диалогу незадолго до своей смерти подключился великий поэт Райнер Мария Рильке.

Их переписка поражает напряженностью духовной борьбы. Борьбы не только за внимание к себе (этим как раз трудно кого-либо удивить), но и с собственным несовершенством, борьбы, цель которой – стать достойным собеседника, поднять себя на новую духовную и творческую высоту.

В отношениях этих людей было немало странного, труднообъяснимого, порой – почти невероятного. Родители Пастернака и Цветаевой принадлежали к весьма немногочисленному кругу московской творческой элиты. Однако сами они познакомились уже взрослыми людьми, примерно в 1918 году, а «разглядели» друг друга и вовсе заочно, летом 1922 года, вскоре после того, как Марина Ивановна с дочкой Ариадной уехала в Чехию к мужу, участнику белого движения. Потом более десяти лет они будут жить мечтой о встрече, но, увидевшись, опять не узнают друг друга…

А почти мистическая история их знакомства с Рильке! В 1925 году на глаза Райнеру попадаются стихотворения Пастернака, сначала по-русски, а чуть позже и по-французски. В декабре того же года отец Бориса, Леонид Осипович Пастернак, живущий с семьей в Берлине, решил поздравить своего давнего знакомого с 50-летием. В ответном письме к художнику Рильке благосклонно упоминает о творчестве его сына. Потрясенный Борис Леонидович, давно мечтающий о встрече со своим кумиром, пишет ему восторженное письмо, в котором просит переслать ответ через Цветаеву, в то время жившую во Франции. Знакомство Марины Ивановны с Рильке мгновенно переросло в бурный роман в письмах, длившийся около четырех месяцев…

До недавнего времени был опубликован лишь небольшой фрагмент этой переписки – письма трех поэтов 1926 года. В августе 1941 года Марина Ивановна отдала письма Рильке и Пастернака, как самое ценное, на хранение сотруднице Гослитиздата А. П. Рябининой. Выбор оказался точным… (Письма самой Цветаевой, адресованные Рильке, хранились в семейном архиве Зибер-Рильке.) Впрочем, основная часть ее архива, привезенная в СССР, тоже дожила до наших дней благодаря преданности сына Георгия. После гибели матери он, 16-летний подросток, в неразберихе первых месяцев войны сумел вывезти сундук с бумагами из глухой Елабуги в Москву к тетушке по отцу Е. Я. Эфрон. Там они дождались освобождения из лагерей дочери Цветаевой, Ариадны Сергеевны Эфрон. Просмотрев письма и черновые тетради, она передала их на хранение в Государственный архив литературы и искусства, но при этом, повинуясь желанию матери, закрыла для изучения и публикации до 2000 года.

Гораздо драматичнее сложилась судьба писем Цветаевой к Пастернаку. Осенью 1941 года Борис Леонидович тоже доверил их своей знакомой, большой любительнице поэзии. Боясь расстаться с ними, она всюду возила их с собой – и однажды, измотанная, забыла в поезде… Однако еще до этого часть цветаевских писем оказалась скопирована известным собирателем автографов, бывшим футуристом Алексеем Крученых и его помощниками. Кроме того, у Марины Ивановны была счастливая привычка – набрасывать ответы в рабочую тетрадь. После того, как фонд Цветаевой был открыт, по этим черновикам удалось восстановить примерный текст большинства пропавших писем.

Собранные вместе, письма Пастернака и Цветаевой были опубликованы в 2004 году в сборнике «Души начинают видеть: Письма 1922 – 1936 годов». Они-то и позволили, проникнув в тайну взаимоотношений великих поэтов, проследить, как творилась и разрушалась любовная иллюзия, давшая миру целую россыпь поэтических шедевров.

Предыстория. Старший

Мелкий пражский чиновник Йозеф Рильке и не подозревал, что его сыну суждено взлететь к высотам поэзии. Он хотел, чтобы единственный выживший ребенок воплотил его несбывшуюся мечту и стал блестящим офицером, или, на худой конец, выбился в высший свет (об этом грезила жена). Несколько лет мальчик проучился в военной школе, ставшей для него «букварем ужасов». Однако в 15 лет из-за слабого здоровья его оттуда отчислили.

К этому времени Рене (таково его настоящее имя – Райнером он назовет себя позже) уже твердо решил стать поэтом. Юноша рвался к успеху и одновременно остро чувствовал свою необразованность (в задачи военной школы не входило разностороннее развитие питомцев). Благодаря помощи дяди, который видел его своим наследником в адвокатуре, он сумел самостоятельно одолеть курс гимназии и поступить в Пражский университет. Но, проучившись всего полгода, бросает его, чтобы полностью посвятить себя литературе. Первый сборник стихов вышел в 1894 году, когда автору было 18 лет. Он пробовал себя в лирике, драме и прозе, активно участвовал в творческой жизни Праги.

К концу 90-х годов Рильке утвердился в звании литератора. Однако в это же время назревает первый в его жизни духовный кризис, связанный с потребностью в более высоких ценностях, нежели типичные для лирики всех времен любовь и верность. Преодолеть его молодому поэту помогла удивительная женщина, уроженка Санкт-Петербурга, друг Фридриха Ницше Лу Андреас-Саломе. Образованная, умная, независимая, 36-летняя Лу стала для Райнера не только возлюбленной, но и проводником в мир высшей духовности. Она раскрывает перед ним богатства мировой культуры, в том числе – и русской литературы.

В апреле 1899 года Рильке вместе с четой Андреасов приезжает в Россию. Огромное впечатление произвела на него пасхальная ночь в московском кремле – толпы людей всех сословий, воодушевленных одной божественной радостью. Пять лет спустя поэт писал:

«Пасха была у меня один-единственный раз. Это случилось в ту долгую, необычную, необыкновенную, волнующую ночь, когда вокруг теснились толпы народа, а Иван Великий ударял меня в темноте, удар за ударом. То была моя Пасха, и я верю, что мне ее хватит на всю жизнь; весть в ту московскую ночь была дана мне странно большой, она была дана мне прямо в кровь и в сердце» 2.

Среди прочих рекомендаций было у поэта и письмо к художнику Леониду Пастернаку, с помощью которого путешественники надеялись попасть к Льву Толстому. Связанный с писателем тесными творческими отношениями, Леонид Осипович охотно откликнулся на просьбу – и встреча состоялась. В благодарность Рильке подарил ему свои сборники.

Л. О. Пастернак. Р. М. Рильке в Москве (1926)

Сразу после этой поездки Райнер и Лу начинают усиленно готовиться к следующей. С помощью подруги поэт изучает русский язык, читает в оригинале не только произведения русских писателей XIX века, но даже «Слово о полку Игореве», которое позже попытается перевести на немецкий. В мае 1900 года они вновь прибыли в Россию и за три месяца побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Полтаве, Воронеже, проплыли на пароходе от Саратова до Ярославля, заехали в деревню к крестьянскому поэту Спиридону Дрожжину… В поезде, который вез Рильке и Лу в Ясную Поляну к Толстому, они внезапно столкнулись с семьей Пастернака, ехавшей на отдых в Одессу. На всю жизнь запомнит 10-летний Боря незнакомца в развевающейся крылатке, который говорил на каком-то совершенно особом, только ему присущем немецком языке. Но лишь годы спустя этот образ соединится в его сознании с именем любимого поэта.

4 декабря 1875 года родился австрийский поэт Рене Карл Вильгельм Иоганн Йозеф Мария Рильке.

Когда-то Рильке считался у нас чуждым буржуазным поэтом. Известно мнение Фадеева 1950 года: «А кто такой Рильке? Крайний мистик и реакционер в поэзии ». По одному-двум стихотворениям Райнер Рильке постепенно просачивался к русскому читателю. Сейчас число его переводчиков перевалило за сотню. У нас наиболее известны такие хрестоматийные стихотворения Рильке, как «Осень», «Осенний день», «О фонтанах».

Листва на землю падает, летит,

точь-в-точь на небе время листопада,

так падает, ропща среди распада;

и падает из звездного каскада

отяжелевшая земля, как в скит.

Мы падаем. И строчки на листы.

Не узнаю тебя среди смещенья.

И все же некто есть, кто все паденья

веками держит бережно в горсти.

(Перевод В. Летучего)

Я вдруг впервые понял суть фонтанов,

стеклянных крон загадку и фантом.

Они как слезы мне, что слишком рано -

во взлете грез, в преддверии обманов -

я растерял и позабыл потом...

(Пер. А. Карельского)

О святое мое одиночество - ты!

И дни просторны, светлы и чисты,

Как проснувшийся утренний сад.

Одиночество! Зовам далеким не верь

И крепко держи золотую дверь,

Там, за нею, желаний ад.

(пер. А. Ахматовой)

Или вот великолепное стихотворение «За книгой » в переводе Б. Пастернака . Послушайте его в исполнении Давида Аврутова :

Путешествие в Россию

С Россией Рильке связывало многое.

В 1897 году (в 22 года ) он встретился в Мюнхене с женщиной, вошедшей в историю как русская Муза поэта. Это была уроженка Петербурга, обрусевшая немка Луиза Андреас Саломе или, как её звали, Лу . Дочь русского генерала, рано уехавшая в Западную Европу, близкая подруга Ницше , жена депутата парламента Германии, впоследствии любимая ученица Фрейда, писательница, эссеистка, литературный критик — она была одной из наиболее ярких фигур своего времени.

Рильке увлёкся этой блестящей женщиной настолько, что стал на несколько лет её тенью. Он боготворил Лу (она была старше его на 15 лет), ловил каждое слово, не говоря уже о стихах — всё творчество Рильке с 1897 до 1902 года так или иначе обращено к ней. Вот один из самых сильных его сонетов тех лет:

Нет без тебя мне жизни на земле.

Утрачу слух - я все равно услышу,

Очей лишусь - еще ясней увижу.

Без ног я догоню тебя во мгле.

Отрежь язык - я поклянусь губами,

Отрежь мне руки - сердцем обниму.

Разбей мне сердце - мозг мой будет биться

навстречу милосердью твоему.

И если вдруг меня охватит пламя

И я в огне любви твоей сгорю -

Тебя в потоке крови растворю.

По совету Лу Рильке изменяет своё подлинное имя Рене

на более мужественное Райнер

. Под влиянием Луизы Саломе он полюбил Россию, куда она впервые привезла его в 1899 году. В ту поездку они побывали только в Москве и Петербурге, но на следующий год, в 1900-ом, они объездили чуть не всю Россию: побывали у Толстого

в Ясной Поляне, посетили могилу Тараса Шевченко

, побывали в Харькове, Воронеже, Ярославле, Саратове.

Из письма Лу: «Приехав в Саратов, мы должны были сразу пересесть на пароход, но мы опоздали, и нам пришлось провести в этом городе весь день».

Вот как описывает Райнер их путешествие по Волге

: «Путешествие по Волге, этому спокойно катящемуся морю. Широкое течение. Высокий-высокий лес на одном берегу, а с другой стороны — глубокая равнина, на которой большие города стоят как избы или шатры. Всё видишь в новом измерении. У меня такое ощущение, как будто я увидел работу Творца

».

В России они встречались с Чеховым, А. Бенуа, Репиным, Леонидом Пастернаком

, который тогда рисовал Рильке на глазах двухлетнего Бориса.

Тогда и завязалась их многолетняя дружественная переписка, в которой много позже примет участие и Борис Пастернак. Спустя много лет уже после смерти Рильке Л. Пастернак напишет его портрет, лучший из всего многообразия существующих. Никто ещё не сумел так психологически тонко и глубоко передать суть личности этого поэта.

Рильке влюбился в Россию, что называется, до беспамятства. Потом он даже своё жилище в Германии обустроит на манер русской избы. Райнер пишет стихи о России, в том числе и на русском языке, переводит русских поэтов: Лермонтова, З. Гиппиус, Фофанова , перевёл даже «Чайку» Чехова, но перевод был утерян. В 1901 году он собирался в Россию в третий раз, но произошёл разрыв с Лу, а вскоре Рильке женился на скульпторе Кларе Вестгоф .

Жена Рильке Клара

Бюст Рильке работы его жены К.Вестгоф

У них родилась дочь Рут. Они переезжают в Париж. Но семья вскоре распалась. С тех пор Рильке живёт в Европе . Россия для него воскреснет в 1926 году, когда бурная эпистолярная дружба с Мариной озарит последний год его жизни.

Реквиемы Рильке

Некоторые биографы считают, что Рильке был влюблён в эту женщину. Этот реквием пронизан ощущением большой личной утраты.

Я чту умерших и всегда, где мог,

давал им волю и дивился их

уживчивости в мёртвых, вопреки

дурной молве. Лишь ты, ты рвёшься вспять.

Ты льнёшь ко мне, ты вертишься кругом

и норовишь за что-нибудь задеть,

чтоб выдать свой приход.

Приблизься к свечке. Мне не страшен вид

покойников. Когда они приходят,

то вправе притязать на уголок

у нас в глазах, как прочие предметы.

Я, как слепой, держу свою судьбу

в руках и горю имени не знаю.

Оплачем же, что кто-то взял тебя

из зеркала. Умеешь ли ты плакать?

Не можешь. Знаю...

Но если ты всё тут ещё, и где-то

в потёмках это место есть, где дух

твой зыблется на плоских волнах звука,

которые мой голос катит в ночь

из комнаты, то слушай: помоги мне.

Будь между мёртвых. Мёртвые не праздны.

И помощь дай, не отвлекаясь, так,

как самое далёкое порою

мне помощь подаёт. Во мне самом...

Портрет Рильке работы Паулы Модерзон-Беккер

Дуинские элегии

В начале 1912 года Рильке начинает писать нечто в европейской поэзии невиданное — цикл из 10 элегий, который назвал «Дуинские элегии » - едва ли не вершина творчества Рильке и, безусловно, самый смелый его эксперимент. Названы так элегии были по имени замка Дуино на Адриатике, где они были начаты.

Это имение княгини Марии Турн-и-Таксис, дружески относившейся к поэту. Бедствовавший всю жизнь Рильке нуждался в помощи меценатов. Хозяйка замка, с которой Райнер переписывался целых 17 лет после проживания в Дуино, вспоминала, что начальные строки "Дуинских элегий" возникли в день, когда дул бора - сильный, почти ураганный ветер. В его шуме поэту послышался голос, выкрикнувший первые слова.

В этих элегиях Рильке стремился развернуть новую картину мироздания - целостного космоса без разделения на прошлое и будущее, видимое и невидимое. Прошедшее и будущее выступают в этом новом космосе на равных правах с настоящим. Вестниками же космоса предстают ангелы - «вестники, посланцы», ангелы - как некий поэтический символ, не связанный - он подчёркивал это - с представлениями христианской религии.

Вильманн Михаэль Лукас Леопольд. Пейзаж со сном Иакова. Лестница ангелов.

Ангелы (слышал я) бродят, сами не зная,

где они - у живых или мёртвых.

Гюстав Моро. Ангел

Поэт воспевает здесь ключевые моменты человеческого существования: детство, приобщение к стихиям природы и — смерть, как последний рубеж, когда испытываются все ценности жизни:

Правда, нам странно знакомую землю покинуть,

все позабыть, к чему привыкнуть успели,

не разгадывать по лепесткам и приметам,

что случиться должно в человеческой жизни:

не вспоминать о том, что к нам прикасались

робкие руки, и даже имя, которым

звались мы, сломать и забыть, как игрушку.

Странно уже не любить любимое. Странно

видеть, как исчезает привычная плотность,

как распыляется все. И нелегко быть

мертвым, и ждать, покуда еле заметно

вечное нас посетит. Но сами живые

не понимают, как зыбки эти границы.

В 2003 году замок Дуино был открыт для туристов, проведения концертов и других мероприятий.

«Тропа Рильке ». Она тянется на 2 километра, на ее обзорных площадках есть скамейки для отдыха. Именно по ней любил гулять знаменитый австрийский поэт, черпая вдохновение в окрестной природе.

Сонеты к Орфею

С 1919 года и до самой смерти Рильке почти безвыездно живёт в Швейцарии, где друзья покупают ему скромный старинный дом — замок Мюзо .

Здесь в 20-е годы Рильке переживает новый творческий взлёт: он создаёт прекрасный цикл «Сонетов к Орфею ». Орфей — образ Бога-певца, к которому обращены все 55 стихотворений. В какой-то степени они могут считаться автобиографической исповедью поэта.

Читает Давид Аврутов : http://rutube.ru/video/174298156f48074cfa1abe616b5f142b/

Облики мира, как облака,

тихо уплыли.

Все, что вершится, уводит века

в древние были.

Но над теченьем и сменой начал

громче и шире

нам изначальный напев твой звучал,

Бога игра на лире.

Тайна любви велика,

боль неподвластна нам,

и смерть, как далекий храм,

для всех заповедна.

Но песня — легка и летит сквозь века

светло и победно.

(Г. Ратгауз)

Стефан Цвейг, хорошо знавший Рильке, оставил в своей книге воспоминаний «Вчерашний мир » замечательный портрет поэта: «Никто из поэтов начала века не жил тише, таинственнее, неприметнее, чем Рильке. Тишина как бы сама ширилась вокруг него... он чуждался даже своей славы. Его голубые глаза освещали изнутри его лицо, в общем-то неприметное. Самое таинственное в нём было — именно эта неприметность. Должно быть, тысячи людей прошли мимо этого молодого человека с немного славянским, без единой резкой черты лицом, прошли, не подозревая, что это поэт, и притом один из величайших в нашем столетии...»

Слова, всю жизнь прожившие без ласки,

непышные слова — мне ближе всех, -

Писал Рильке. И эта несуетная скромность, непышность, неброскость, целомудренность слова были ему свойственны и в творчестве. Рильке, пишет Цвейг, принадлежал к особому племени поэтов. Это были «поэты, не требовавшие ни признания толпы, ни почестей, ни титулов, ни выгод и жаждавшие только одного: кропотливо и страстно нанизывать строфу к строфе, чтобы каждая строчка дышала музыкой, сверкала красками, пылала образами». «Песня есть существование », - читаем мы в его сонетах.

Рильке в своём кабинете

"Я принял тебя, Марина..."

Его невозможно было представить себе несдержанным. В каждом движении, в каждом слове — сама деликатность, даже смеялся еле слышно. У него была потребность жить вполголоса, и поэтому больше всего его раздражал шум, а в области чувств — любое проявление несдержанности. «Меня утомляют люди, которые с кровью выхаркивают свои ощущения, -

сказал он как-то, - потому и русских я могу принимать лишь небольшими дозами, как ликёр

». Это отличало его от стихийной, шквальной природы Марины Цветаевой

. Но у них было и общее: оба были поэтами тоски, общим было отношение к религии, далёкое от ортодоксального, канонического христианства. Рильке был влюблён в Россию, а Марина с детства была очень близка немецкой культуре («Во мне много душ, но главная моя душа — германская

», - писала она).

Рильке послал Марине свои книги «Дуинские элегии

» и «Сонеты к Орфею

». Они потрясли Цветаеву. Она пишет в своём первом письме о том, что Рильке для неё - «воплощённая поэзия», «явление природы

», которую «ощущаешь всем своим существом

». В своей коленопреклонённости (как некогда перед Блоком) она незаметно перешла с поэтом на ты, не как с равным, а как с божеством:

«Я жду Ваших книг, как грозы, которая - хочу или нет - разразится. Совсем как операция сердца (не метафора! каждое стихотворение (твое) врезается в сердце и режет его по-своему - хочу или нет). Знаешь ли, почему я говорю тебе Ты и люблю тебя и - и - и - потому что ты - сила. Самое редкое

».

Цветаева стремительно сокращает дистанцию в разговоре, не смущаясь, что пишет малознакомому человеку. Она убеждена: сильные смотрят с улыбкой на переступающих границы — оборонительные тревоги им неведомы. И Рильке не только не смущён тональностью цветаевского письма — он зачарован им. С готовностью принимает он и перенимает её «ты» и делает со своей стороны огромный шаг навстречу.

« Сегодня я принял тебя, Марина, принял всей душой, всем своим сознанием, потрясённым тобою, твоим появлением... Что сказать тебе? Ты протянула мне поочередно свои ладони и вновь сложила их вместе, ты погрузила их в мое сердце, Марина, словно в русло ручья, и теперь, пока ты держишь их там, его встревоженные струи стремятся к тебе... Не отстраняйся от них! Я открыл атлас (география для меня не наука, а отношения, которыми я спешу воспользоваться), и вот ты уже отмечена, Марина, на моей внутренней карте: где-то между Москвой и Толедо я создал пространство для натиска твоего океана ».

Элегия для Марины

Рильке посвящает Цветаевой элегию, в которой размышляет о незыблемости равновесия космического целого.

Послушайте фрагмент из неё в исполнении Давида Аврутова (перевод З. Миркиной ) : http://rutube.ru/video/0aa0cc8c64b13b1e78a959f033c0ebcc/

О, эти потери вселенной, Марина! Как падают звёзды!

Нам их не спасти, не восполнить, как бы порыв ни вздымал нас

ввысь. Всё смерено, всё постоянно в космическом целом.

И наша внезапная гибель

святого числа не уменьшит. Мы падаем в первоисточник

и в нём, исцелясь, восстаём.

Так что же всё это?.. Так что же тогда такое наша жизнь? Наша мука, наша гибель? Неужели это просто игра равнодушных сил, в которой нет никакого смысла? «Игра невинно-простая, без риска, без имени, без обретений? » На этот риторический вопрос Рильке отвечает не прямо, а как бы пересекая его внезапно вторгающимся новым измерением:

Волны, Марина, мы - море! Глуби, Марина, мы - небо!

Мы - тысячи вёсен, Марина! Мы - жаворонки над полями!

Мы - песня, догнавшая ветер!

О, всё началось с ликованья, но, переполняясь восторгом,

мы тяжесть земли ощутили и с жалобой клонимся вниз.

Ну что же, ведь жалоба - это предтеча невидимой радости новой,

сокрытой до срока во тьме...

То есть мы суть то, что наполняет нас. И если мы наполнились жизнью до края, она не исчезнет с нашей смертью. Она есть. Она накапливалась и зрела в нас, как цветок в бутоне, как плод в цветке. Бутон лопнул, но есть нечто иное - весь смысл жизни бутона - цветок, разливающий благоухание далеко за свои пределы. В нас тоже зреет этот благоухающий дух жизни, если мы наполняемся небом и морем, весной и песней. И любить в нас надо именно это, а не оболочку этого.

Любящие - вне смерти.

Только могилы ветшают там, под плакучею ивой, отягощенные знаньем,

припоминая ушедших. Сами ж ушедшие живы,

как молодые побеги старого дерева.

Ветер весенний, сгибая, свивает их в дивный венок, никого не сломав.

Там, в мировой сердцевине, там, где ты любишь,

нет преходящих мгновений.

(Как я тебя понимаю, женственный легкий цветок на бессмертном кусте!

Как растворяюсь я в воздухе этом вечернем, который скоро коснется тебя!)

Боги сперва нас обманно влекут к полу другому, как две половины в единство.

Но каждый восполниться должен сам, дорастая, как месяц ущербный, до полнолунья.

И к полноте бытия приведет лишь одиноко прочерченный путь

через бессонный простор.

Это трудно понять и трудно принять. «Каждый восполниться должен сам..

.» Сам? А не вместе? Значит, ему не нужно её рядом, слитой с ним воедино? Но что же тогда нужно?!.

Но это и есть тот самый огонь любви, в котором сгорает твоё малое «я» дочиста. Любить, ничего не присваивая. Сказать любимому не «будь моим!»

- а «будь!

» - и только. Мне не нужно ничего от тебя. Мне нужно только, чтобы ты был. В твоём бытие — моё.

Пропитанная мощным философским зарядом, элегия эта была близка Цветаевой всем своим духом. На долгие годы она станет её утешением, тайной радостью и гордостью, которые она ревниво оберегала от чужих глаз.

«Твоя Элегия, Райнер. Всю свою жизнь я раздаривала себя в стихах — всем. Поэтам — тоже. Но я давала всегда слишком много, я всегда заглушала возможный ответ. Я упреждала отклик. Потому-то поэты не писали мне стихов — и я всегда смеялась: они оставляют это тому, кто придет через сто лет. И вот твои стихи, Райнер, стих Рильке, Поэта, стихи — поэзии. И моя Райнер, немота. Всё наоборот. Всё правильно. О, я люблю тебя, я не могу это назвать иначе, первое явившееся и все же первое и лучшее слово".

Свиданье душ

Райнер жил уже теперь не в Мюзо, а в курортном местечке Рагац . Здесь его безрезультатно лечили в санатории от лейкемии. Ни сам Райнер, ни врачи и друзья не подозревали ещё, что жить поэту осталось всего полгода. Оттуда были написаны его последние письма Марине: «Последнее из твоих писем лежит у меня уже с 9 июля. Как часто мне хотелось написать! Но жизнь до странности отяжелела во мне, и я часто не могу её сдвинуть с места. ..»

«Райнер, я хочу к тебе

, - откликалась Цветаева спустя два дня, - ради себя новой, той, которая может возникнуть лишь с тобою, в тебе

». Она совершенно уверена, что их встреча принесёт Рильке радость. Тяжести состояния поэта она явно не понимает. Она вся во власти любви к нему, такой идеальной и такой земной, такой бескорыстной и такой требовательной, её чувства, изливаемые на бумаге — как стихи в прозе: она творит литературу из своей жизни, из своих переживаний.

«Райнер - не сердись, это ж я, я хочу спать с тобою - засыпать и спать. Чудное народное слово, как глубоко, как верно, как недвусмысленно, как точно то, что оно говорит. Просто - спать. И ничего больше. Нет, еще: зарыться головой в твое левое плечо, а руку - на твое правое, и ничего больше. Нет еще: даже в глубочайшем сне знать, что это ты. И еще: слушать, как звучит твое сердце. И - его целовать».

Эта мечта об идеальном соединении душ, когда ей хочется видеть его — спящим рядом, это поэтическое видение, образ — он не отпугнул Рильке, а встретил у него благодарное понимание. Ибо ничего «плотского» в этих строках не было. Нечто вроде заоблачной влюблённости, небесной страсти, её дано выражать только поэтам, и они прекрасно понимают друг друга с полуслова.

«Я всегда переводила тело в душу,

- писала Цветаева Рильке. - Почему я говорю тебе все это? Наверное, из страха, что ты увидишь во мне обыкновенную чувственную страсть (страсть - рабство плоти). «Я люблю тебя и хочу спать с тобою» - так кратко дружбе говорить не дано. Но я говорю это иным голосом, почти во сне, глубоко во сне. Я звук иной, чем страсть. Если бы ты взял меня к себе, ты взял бы les plus deserts lieux . Всё то, что никогда не спит, желало бы выспаться в твоих объятьях. До самой души (глубины) был бы тот поцелуй. (Не пожар: бездна.)»

Она непреложно знала, что в жизни не встретится с Рильке, что на земле нет места для «свидания душ

» - об этом она написала поэму «Попытка комнаты

» - и всё-таки ждала этой невозможной встречи, и требовала от поэта места и времени её.

«Райнер, этой зимой мы должны встретиться. Где-нибудь во французской Савойе, совсем близко к Швейцарии, там, где ты ещё никогда не был. В маленьком городке, Райнер

».

…Я бы хотела жить с Вами

В маленьком городе,

Где вечные сумерки

И вечные колокола.

И в маленькой деревенской гостинице —

Тонкий звон

Старинных часов — как капельки времени.

И иногда, по вечерам, из какой-нибудь мансарды —

Флейта,

И сам флейтист в окне.

И большие тюльпаны на окнах.

И может быть, Вы бы даже меня не любили…

«Скажи: да,

- пишет она ему — чтобы с этого дня была и у меня радость — я могла бы куда-то всматриваться...

»

«Да, да, и ещё раз да, Марина,

- отвечает ей Рильке, - всему, что ты хочешь и что ты есть — и вместе они слагаются в большое ДА, сказанное самой жизни... Но в нём заключены также и все 10 тысяч непредсказуемых «нет

».

«Попытка комнаты

» оказалась предвосхищеньем не-встречи с Рильке, невозможностью встречи. Отказом от неё. Предвосхищеньем смерти Рильке. Но Цветаева осознала это, только когда над ней разразилась эта смерть.

Их переписка неожиданно оборвалась в августе 1926 года. Рильке перестал отвечать на её письма. Кончилось лето. Марина с семьёй переехала из Вандеи в Бельвю под Парижем. В начале ноября прислала Рильке открытку со своим новым адресом: «Дорогой Райнер! Здесь я живу. Ты меня ещё любишь

?» Ответа не было.

Впоследствии, в своём письме на тот свет, к своему вечному и, может быть, самому истинному возлюбленному — Рильке — она напишет — и это будет ещё один «вопль женщин всех времён

»:

Верно лучше видишь, ибо свыше:

Ничего у нас с тобой не вышло,

До того так чисто и так просто -

Ничего, так по плечу и росту

Нам - что и перечислять не надо.

На земле, на этом свете — ничего не вышло. Но...

Или слишком разбирались в средствах?

Из всего того один лишь свет тот

Наш был, как мы сами - только отсвет

Нас - взамен всего сего - весь тот свет.

Великое Ничего. Всё или ничего. Всего нельзя в жизни. Значит — ничего. На этом свете, в мире тел, в мире страстей, желаний — всё разорвано на части и надо выбирать. И вот в одном случае она сама выбрала — ничего — с Родзевичем («Поэма Конца »), в другом — судьба выбрала. Смерть выбрала.

Письмо на тот свет

Рильке умер 29 декабря 1926 года . Последнее стихотворение позволяет понять, как мучительно протекала его болезнь.

Пусть завершит мученье тканей тела

последняя губительная боль.

Умирающий Рильке

Он был похоронен на маленьком кладбище неподалёку от замка Мюзо.

Цветаева узнала о смерти Рильке в самый канун Нового года. Её первыми словами были: «Я его никогда не видела. Теперь я никогда его не увижу».

В ту новогоднюю ночь она пишет ему письмо. Письменное слово - её спасательный круг в самые тяжкие минуты жизни - даже тогда, когда нет уже на земле человека, к которому оно обращено.

«Любимый, я знаю, что ты меня читаешь прежде, чем это написано», - так оно начиналось. Письмо почти бессвязное, нежное, странное. «Год кончается твоей смертью? Конец? Начало! Завтра Новый год, Райнер, 1927,7 - твоё любимое число... Любимый, сделай так, чтобы я часто видела тебя во сне - нет, неверно: живи в моём сне. В здешнюю встречу мы с тобой никогда не верили - как и в здешнюю жизнь, не так ли? Ты меня опередил и, чтобы меня хорошо принять, заказал - не комнату, не дом - целый пейзаж. Я целую тебя - в губы? В виски? в лоб? Милый, конечно, в губы, по-настоящему, как живого... Нет, ты ещё не высоко и не далеко, ты совсем рядом, твой лоб на моём плече... Ты - мой милый, взрослый мальчик. Райнер, пиши мне! (Довольно глупая просьба?) С Новым годом и прекрасным небесным пейзажем!» .

Оплакивание. Заклинания. Предтеча будущих реквиемов - в стихах и прозе. Новый год Цветаева встречала вдвоём с Рильке. Она говорила не с умершим и похороненным Рильке, а с его душой в вечности. Она чувствовала его бездну своей бездной. Этого нельзя объяснить. Этому можно только причаститься.

Лучшие цветаевские произведения всегда вырастали из самых глубоких ран сердца. В феврале 1927-го ею была завершена поэма «Новогоднее », о которой Бродский скажет, что это «тет-а-тет с вечностью ». Подзаголовком было проставлено: «Вместо письма ». Это своеобразный реквием, нечто среднее между любовной лирикой и надгробным плачем. Письмо-монолог, общение «поверх явной и сплошной разлуки », поверх вселенной. Поздравление со звёздным новосельем, любовь и скорбь, бытовые подробности, которые А. Саакянц называет «бытовизмом бытия ». Поверить в небытие Рильке для неё невозможно. Это значило бы поверить в небытие собственной души. Небытие бытия.

Что мне делать в новогоднем шуме

с этой внутреннею рифмой: Райнер - умер?

Если ты, такое око смерклось,

значит, жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть.

Значит, тмится, допойму при встрече!

Нет ни жизни, нет ни смерти, - третье,

новое...

Следом за «Новогодним», будучи не в силах расстаться с Рильке, Цветаева пишет небольшое произведение в прозе «Твоя смерть

». «Вот и всё, Райнер. Что же о твоей смерти? На это скажу тебе (себе), что её в моей жизни вовсе не было. Ещё скажу тебе, что ни одной секунды не ощутила тебя мёртвым, себя - живой, и не всё ли равно, как это называется!»

- строчки, почти дословно повторяющие строки стихотворения «Петру Эфрону

»: «И если для целого мира вы мёртвы, я тоже мертва

».

«С тех пор у меня в жизни ничего не было, -

признается она потом в письме Борису Пастернаку. - Проще: я никого не любила — годы — годы — годы. На поверхности себя я просто закаменела

».

Под впечатлением всей этой истории я написала стихотворение:

Райнер Мария Рильке

Старинный замок. Тихий сад.

В горах затерянная местность.

Светилась в голубых глазах

Таинственная неприметность.

Печаль полуприкрытых век.

Звучанье строк подобно флейте.

Кто - ангел? Богочеловек?

Орфей двадцатого столетья?

Их душ глубинное родство

Поэта сразу покорило.

На карте внутренней его

Была отмечена Марина.

Поверх барьеров и помех

О, как ей в грудь к нему хотелось!

Он был единственным из всех,

В котором всё сплелось и спелось.

Он был её живое Там,

Её заоблачное чудо.

И вновь несбыточным мечтам

Слепых надежд даётся ссуда...

Любви ненасытима суть.

Ей вечно платишь неустойку.

Сказать любимому: не «будь

Со мной», а «будь!» - и только.

Глаза в слезах, душа в цвету.

Длить даль и боль - её призванье.

Свиданье душ «на тем свету»

Без признаков существованья.

Ладони никогда уже

Не лягут на земные плечи.

Попытка комнаты в душе -

Предвосхищение невстречи.

В отчаянье во тьму одна

Глядит бессонными очами.

Куда? Зачем? За что?! Стена.

Власть рока. Далее - молчанье.

Растёт и ширится тоска,

Стремясь из тела, как из склепа.

Но из земного тупика

Есть выход: в беспредельность неба.

Пусть не дано им счастье двух,

Но даль всегда встречалась с далью,

Простор - с простором, с духом - дух,

Печаль вселенская - с печалью.

Горит в раю его звезда.

В зрачки светил глаза упёрты.

Но ни на миг она тогда

Его не ощутила мёртвым.

Где жало, смерть, твоё? Любви

Заоблачной сродни заочность.

Её небесный визави

Теперь читал её без почты.

И месяц, тайною томим,

Застыл в пространстве заоконном,

Как вечный памятник двоим,

Не встретившимся в мире оном.

Касаемся друг друга. Чем? Крылами

Райнер Мария Рильке Борис Пастернак Марина Цветаева

Переписка Р.М. Рильке,

М. Цветаевой, Б. Пастернака

Требуется немалое мужество и умение, чтобы перенести свою душу, всего себя на бумагу, сделать это так, чтобы твой невидимый собеседник ощутил тот же великий, невидимый порыв души и духа, заставляющий их трепетать, и лететь вместе с письмом, в надежде слиться с собеседником... Три этих Мастера - Райнер Мария Рильке, Марина Цветаева, Борис Пастернак умели это делать в высочайшей степени, и их письма - это тончайшие нити между родственными душами, взлетевшими высоко над бытом, миром и смертью...

Удивительные и во многом трагические обстоятельства соединили в начале 1926 года трех великих европейских поэтов. Старшему из них, Райнеру Мария Рильке, исполнилось к тому времени 50 лет. Крупнейший немецкоязычный поэт XX века, Рильке жил тогда в Швейцарии в уединенном маленьком замке Мюзо; мучительная болезнь заставляла его подолгу лечиться на курортах и в санаториях. Именно там, в местечке Валь-Мон, и начинается в мае 1926 года его общение с молодыми русскими поэтами - Борисом Пастернаком и Мариной Цветаевой, уже ранее связанными между собой дружбой и длительной перепиской. Марина Цветаева и Борис Пастернак были москвичами, ровесниками, из профессорских семей. Их отцы приехали в Москву из провинции и собственными силами добились успеха и общественного положения. Матери обоих были одаренными пианистками из плеяды учеников Антона Рубинштейна. В отроческих впечатлениях Пастернака и Цветаевой можно также найти известную схожесть. Так, частые поездки в Германию семейства Цветаевых (1904-1906) вполне сопоставимы с поездкой Пастернаков в Берлин (1906) и особенно летним семестром в Марбургском университете (1912) молодого Бориса Пастернака - неизгладимое воспоминание его мятущейся юности.

К концу мирного времени талант Цветаевой был отмечен такими авторитетами, как Брюсов, Волошин, Гумилев; росла ее известность в артистических кругах Москвы. Уже в то время Цветаева относилась к своему поэтическому призванию как к судьбе и миссии. Пастернак же, отдавший почти десятилетие оставленным впоследствии занятиям музыкальной композицией и серьезному изучению философии, лишь летом 1913 года стал писать стихи для своего первого юношеского сборника, незрелость и преждевременное издание которого он долго ставил себе в вину.

В мае 1922 года Цветаева уехала к обретенному вновь после многолетней разлуки мужу в Берлин. Вскоре Пастернак прочел изданные в 1921 году «Версты» и написал Цветаевой длинное восторженное письмо. Спустя тридцать пять лет Пастернак рассказывал об этом в своей автобиографии:

"В нее надо было вчитаться. Когда я это сделал, я ахнул от открывшейся мне бездны чистоты и силы. Ничего подобного нигде кругом не существовало. Сокращу рассуждения. Не возьму греха на душу, если скажу: за вычетом Анненского и Блока и с некоторыми ограничениями Андрея Белого, ранняя Цветаева была тем самым, чем хотели быть и не могли все остальные символисты, вместе взятые. Там, где их словесность бессильно барахталась в мире надуманных схем и безжизненных архаизмов, Цветаева легко носилась над трудностями настоящего творчества, справляясь с его задачами играючи, с несравненным техническим блеском."

Весной 1922 года, когда она была уже за границей, я в Москве купил маленькую книжечку ее «Верст». Меня сразу покорило лирическое могущество цветаевской формы, кровно пережитой, не слабогрудой, круто сжатой и сгущенной, не запыхивающейся на отдельных строчках, охватывающей без обрыва ритма целые последовательности строф развитием своих периодов.

Какая-то близость скрывалась за этими особенностями, быть может, общность испытанных влияний или одинаковость побудителей в формировании характера, сходная роль семьи и музыки, однородность отправных точек, целей и предпочтений.

Я написал Цветаевой в Прагу письмо, полное восторгов и удивления по поводу того, что я так долго прозевывал ее и так поздно узнал……….

Она ответила мне. Между нами завязалась переписка, особенно участившаяся в середине двадцатых годов, когда появилось ее «Ремесло» и в Москве стали известны в списках ее крупные по размаху и мысли, яркие, необычные по новизне «Поэма Конца», «Поэма Горы» и «Крысолов». Мы подружились»

Об этой дружбе, содружестве и истинной любви, заключенной в их обращенных друг к другу стихах, прозе, критических заметках и, главное, удивительных письмах, прекрасно написала дочь Цветаевой Ариадна Сергеевна Эфрон. По ее словам, переписка Цветаевой и Пастернака длилась с 1922 года по 1935-й, достигнув апогея в середине двадцатых и затем постепенно сходя на нет.

«В маминых записных книжках и черновых тетрадях множество о тебе, - писала А. С. Эфрон Борису Пастернаку 20 августа 1955 года. - Я тебе выпишу, многого ты, наверное, не знаешь. Как она любила тебя и как долго - всю жизнь! Только папу и тебя она любила, не разлюбливая»

Первая половина 20-х годов была для Пастернака кризисной и в творческом отношении. В начале января 1923 года Пастернак пишет из Берлина В. П. Полонскому о «душевной тяжести», мешающей ему работать. Пастернаком овладевает мысль о том, что лирическая поэзия не оправдана временем. Своими сомнениями Пастернак делится с Цветаевой, и она всей душой отзывается на его откровенность.

«Борис, первое человеческое письмо от тебя (остальные Geisterbriefe *, и я польщена, одарена, возвеличена. Ты просто удостоил меня своего черновика», - пишет она Пастернаку 19 июля 1925 года. Неуверенность Пастернака в себе и его колебания встречают со стороны Цветаевой негодующий отпор: «Вот я тебя не понимаю: бросить стихи. А потом что? С моста в Москва-реку? Да со стихами, милый друг, как с любовью: пока она тебя не бросит... Ты же у Лиры крепостной»

С этого времени участие и поддержка Цветаевой становятся для Пастернака первостепенной необходимостью.

Что же касается поэзии Рильке, то Цветаева познакомилась с нею уже в зрелом возрасте. Одно из первых упоминаний о германском поэте находим в выдержках из цветаевского дневника «О Германии» (датируется 1919-м годом, но напечатано лишь в 1925-м, и, возможно, доработано в связи с публикацией. Знакомство с этими книгами Рильке, у которых, кстати сказать, было тогда еще не слишком много почитателей в германоязычных странах, поразило Цветаеву. Отныне и до конца дней она будет воспринимать Рильке как олицетворение высочайшей духовности, как символ самой поэзии. «Вы - воплощенная поэзия», - именно с этих слов начинает она свой разговор с ним. Рильке для Цветаевой - Поэт с большой буквы, художник, созидающий Вечное.

Цветаева вольно обращалась с реальностью. «...С былью она не считалась, создавая свою», - вспоминает А. И. Цветаева, упрекая Марину в своеволии, в искажении облика их общих знакомых. В письме к В. Сосинскому Цветаева сама признавалась в том, что память у нее «тождественна воображению» .

Вдохновляясь образом, созданным в ее воображении, Цветаева словно забывала подчас о живом человеке, с которым переписывалась или о котором писала, теряя из виду его будничные, «земные» приметы. Они, казалось, служили ей лишь поводом для того, чтобы перевести разговор на более важный для нее «лирический» уровень. С этим связаны и высочайшие взлеты, и трагические падения цветаевского «жизнетворчества». Ее письма к Рильке - яркий пример тому. С головой окунувшись в созданную ею атмосферу духовного общения, Цветаева «проглядела» реального человека, который был тогда уже смертельно болен. Попытки Рильке обратить ее внимание на то, что с ним происходит, уязвляли Цветаеву и воспринимались ею как желание поэта отгородиться от ее высоких порывов ради душевного комфорта.

Рильке же первоначально, как видно из его писем, отнесся к Цветаевой с глубочайшим доверием и участием. Чувство духовной близости, заданное, как камертоном, еще письмом Бориса Пастернака, сразу устанавливается между поэтами, обусловив интонации, характер и стиль диалога. Это - разговор людей, понимающих друг друга с полуслова и как бы посвященных в одну и ту же тайну. Стороннему читателю приходится внимательно вчитываться в их письма, как и в стихотворные строки. Лучший образчик этого эзотерического стиля - замечательная «Элегия» Рильке, обращенная к русской поэтессе и составляющая неотъемлемую часть переписки. Но не одна «Элегия» - весь разговор Цветаевой с Рильке производит такое впечатление, будто его участники - заговорщики, сообщники, знающие то, о чем не догадывается никто из окружающих. Каждый из собеседников видит в другом поэта, предельно близкого ему по духу и равного по силе. Идет диалог и состязание равных (о чем всегда мечтала Цветаева). «Из равных себе по силе я встретила только Рильке и Пастернака», - заявляла Цветаева девять лет спустя.

Однако за три с половиной месяца - от начала мая до середины августа - отношение Рильке к Цветаевой несколько изменилось. Переломным моментом в их переписке стало письмо Цветаевой от 2 августа. Цветаевская безудержность и категоричность, нежелание считаться с какими бы то ни было обстоятельствами и условностями, ее стремление быть для Рильке «единственной Россией», оттеснение Бориса Пастернака - все это казалось Рильке неоправданно преувеличенным и даже жестоким. На большое письмо Цветаевой от 22 августа он, видимо, не ответил, как не откликнулся и на ее открытку из Бельвю под Парижем, хотя и в Сьер, где он жил до конца ноября, и в санатории Валь-Мон, где вновь оказался в декабре, он все еще писал письма.

Смерть Рильке страшно поразила Цветаеву. Это было для нее ударом, от которого она никогда уже не смогла оправиться. Все то, что Цветаева горячо любила (поэзия, Германия, немецкий язык), - все это, воплотившись для нее в образе Рильке, внезапно перестало существовать. «...Рильке - моя последняя немецкость. Мой любимый язык, моя любимая страна (даже во время войны!), как для него Россия (волжский мир). С тех пор, как его не стало, у меня нет ни друга, ни радости», - признавалась она в 1930 году Н. Вундерли-Фолькарт, близкой приятельнице Рильке в последние годы его жизни. Можно сказать, что это трагическое событие отчасти определило дальнейшую судьбу Цветаевой и ее творческую биографию. Во многом видоизменило оно и взаимоотношения Пастернака с Цветаевой. Переписка, прервавшаяся в июле и понемногу возобновившаяся в феврале 1927 года, неумолимо замирала и охладевала. «...Ты моя последняя надежда на всю меня, ту меня, которая есть и которой без тебя не быть», - пишет ему Цветаева 31 декабря 1929 года

Б. Л. ПАСТЕРНАК - ЦВЕТАЕВОЙ

<Москва>, 25.III. <19>26

Наконец-то я с тобой. Так как мне все ясно и я в нее верю, то можно бы молчать, предоставив все судьбе, такой головокружительно-незаслуженной, такой преданной. Но именно в этой мысли столько чувства к тебе, если не все оно целиком, что с ней не совладать. Я люблю тебя так сильно, так вполне, что становлюсь вещью в этом чувстве, как купающийся в бурю, и мне надо, чтобы оно подмывало меня, клало на бок, подвешивало за ногивниз головой * - я им спеленут, я становлюсь ребенком, первым и единственным мира, явленного тобой и мной...А теперь о тебе. Сильнейшая любовь, на какую я способен, только часть моего чувства к тебе. Я уверен, что никого никогда еще так, но и это только часть. Ведь это не ново, ведь это сказано уже где-то в письмах у меня к тебе, летом 24-го года, или может быть, весной, и может быть уже и в 22-23-м. Зачем ты сказала мне, что я как все?

Рильке -Марине Ивановне Цветаевой

1923

Касаемся друг друга.

Чем? Крылами.

Издалека свое ведем родство.

ЦВЕТАЕВА - Б. Л. ПАСТЕРНАКУ

Борис, я не те письма пишу. Настоящие и не касаются бумаги. Сегодня, например, два часа идя за Муркиной коляской по незнакомой дороге - дорогам - сворачивая наугад, все узнавая, блаженствуя, что наконец на суше (песок-море), гладя-походя - какие-то колючие цветущие кусты - как гладишь чужую собаку, не задерживаясь - Борис, я говорила с тобой непрерывно, в тебя говорила - радовалась - дышала. Минутами, когда ты слишком долго задумывался, я брала обеими руками твою голову и поворачивала: вот! Не думай, что красота: Вандея бедная, вне всякой внешней heroic"и, кусты, пески, кресты. Таратайки с осликами. Чахлые виноградники. И день был серый (окраска сна), и ветру не было. Но - ощущение чужого Троицына дня, умиление над детьми в ослиных таратайках: девочки в длинных платьях, важные, в шляпках (именно к ах!) времен моего детства - нелепых - квадратное дно и боковые банты, - девочки, так похожие на бабушек, и бабушки так похожие на девочек... Но не об этом - о другом - и об этом - о всем - о нас сегодня, из Москвы или St. Gill"a - не знаю, глядевших на нищую праздничную Вандею. (Как в детстве, смежив головы, висок в висок, в дождь, на прохожих.)

Борис, я не живу назад, я никому не навязываю ни своих шести, ни своих шестнадцати лет, - почему меня тянет в твое детство, почему меня тянет - тянуть тебя в свое? (Детство: место, где все осталось так и там). Я с тобой сейчас, в Вандее мая 26 года, непрерывно играю в какую-то игру, что в игру - в игры! - разбираю с тобой ракушки, щелкаю с кустов зеленый (как мои глаза, сравнение не мое) крыжовник, выбегаю смотреть (п<отому>ч<то> когда Аля бежит - это я бегу!) опала ли Vie и взошла (прилив или отлив).

Борис, но одно: Я НЕ ЛЮБЛЮ МОРЯ. Не могу. Столько места, а ходить нельзя. Раз. Оно двигается, а я гляжу. Два. Борис, да ведь это та же сцена, т. е. моя вынужденная заведомая неподвижность. Моя косность. Моя - хочу или нет - терпимость. А ночью! Холодное, шарахающееся, невидимое, нелюбящее, исполненное себя - как Рильке! (Себя или божества - равно). Землю я жалею: ей холодно. Морю не холодно, это и есть - оно, все, что в нем ужасающего - оно. Суть его. Огромный холодильник (Ночь). Или огромный котел (День). И совершенно круглое. Чудовищное блюдце. Плоское, Борис. Огромная плоскодонная люлька, ежеминутно вываливающая ребенка (корабли). Его нельзя погладить (мокрое). На него нельзя молиться (страшное. Так, Иегову напр<имер> бы ненавидела. Как всякую власть). Море - диктатура, Борис. Гора - божество. Гора разная. Гора умаляется до Мура (умиляясь им!). Гора дорастает до гётевского лба и, чтобы не смущать, превышает его. Гора с ручьями, с норами, с играми. Гора - это прежде всего мои ноги, Борис. Моя точная стоимость. Гора - и большое тире, Борис, которое заполни глубоким вздохом.

И все-таки - не раскаиваюсь. «Приедается всё - лишь тебе не дано...»

Рильке не пишу. Слишком большое терзание. Бесплодное. Меня сбивает с толку - выбивает из стихов, - вставший Nibelungenhort * - легко справиться?! Ему - не нужно. Мне - больно. Я не меньше его (в будущем), но - я моложе его. На много жизней.

Этот эпистолярный роман стал, пожалуй, самым долгим в истории русской литературы. Он продолжался четырнадцать лет, и за все это время влюбленные ни разу не видели друг друга. Их переписка поражает напряженностью духовной борьбы, цель которой – стать достойным собеседника, поднять себя на новую духовную и творческую высоту. Она позволяет нам проследить, как творилась и разрушалась любовная иллюзия, захватившая трех великих поэтов и давшая миру целую россыпь поэтических шедевров.

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Пастернак – Цветаева – Рильке (Екатерина Зотова) предоставлен нашим книжным партнёром - компанией ЛитРес .

В судьбах Пастернака и Цветаевой много сходного – и не меньше различий. Оба родились в Москве, Борис – 29 января (10 февраля) 1890 года, Марина – 26 сентября (8 октября) 1892. Оба чувствовали Москву своей не только фактической, но и духовной родиной.

Они выросли в семьях, где, казалось, сам воздух был пронизан духом творчества. Их отцы благодаря исключительному трудолюбию и природному таланту к середине жизни достигли видного положения в обществе. Сын сельского священника Иван Владимирович Цветаев стал искусствоведом, профессором Московского университета, основателем и строителем Музея изящных искусств на Волхонке, а одессит Леонид Осипович Пастернак – известным художником, прославившимся иллюстрациями к произведениям Льва Толстого, преподавателем московского Училища живописи, ваяния и зодчества. Впрочем, на этом сходство заканчивается…

Борис Пастернак был первенцем в дружной, сплоченной семье, где культ творческой свободы парадоксальным образом сочетался со всеобщим стремлением подчинять личные интересы благополучию родных. В юности он упорно отстаивал право на самостоятельность, рано начал зарабатывать репетиторством – и в то же время всю жизнь чувствовал вину перед близкими за то, что не стал тем, кем они хотели бы его видеть. Можно предположить, что именно в отрочестве под влиянием родителей сформировалось его понимание жизни как дара свыше, за который необходимо отблагодарить самоотверженным творческим служением.

В доме Цветаевых все было иначе. Иван Владимирович женился на М. А. Мейн вскоре после смерти первой, любимой жены. Мария Александровна в юности испытала сильное чувство к женатому человеку и замуж вышла скорее из послушания отцу, которого очень любила. Между супругами сразу установились теплые, доверительные отношения, однако эта близость осложнялась непростым отношением к мачехе дочери Ивана Владимировича от первого брака (в момент свадьбы ей было уже 8 лет). А когда Марине было всего 9, мать заболела тяжелой формой чахотки. После этого, вплоть до ее смерти в 1906 году, девочка вместе с младшей сестрой Асей большую часть времени проводила в заграничных пансионах неподалеку от санаториев, в которых лечилась Мария Александровна. Разлука с горячо любимой матерью и жесткость требований воспитателей сделали Марину замкнутой, упрямой, самостоятельной.

Ее любимыми авторами надолго стали немецкие и французские романтики. Она рано усвоила их взгляд на жизнь как на неравный поединок добра со злом, мещанской пошлости с рыцарским блеском. Своенравная Марина отвергает любые авторитеты, прислушиваясь лишь к собственным убеждениям. Еще в отрочестве или ранней юности она почувствовала грань, отделяющую мечты от повседневности, и тогда же приняла мир собственных грез за высшую реальность, родную стихию человеческого духа – словом, за то, что в большинстве религий именуется «тем светом». Там можно было на равных общаться с гениями минувших веков и влюбиться в юного герцога Рейхштадтского, несчастного сына Наполеона, который из-за своего происхождения умер в заточении. Там не было унизительных недоразумений, поражений и собственного бессилия, больно ранящих в реальности. Наконец, именно оттуда, из этого таинственного, неисчерпаемого кладезя возможностей, нисходит вдохновение… С тех пор Цветаева подчиняет жизнь неудержимому полету своей фантазии. В гимназиях учится кое-как, однако в 16 лет едет одна в Париж поклониться праху Наполеона и увидеть легендарную Сару Бернар, игравшую герцога Рейхштадского в пьесе Э. Ростана «Орленок».

Марина (справа) и Анастасия Цветаевы (1905)

Путь Цветаевой в поэзию был прям и естественен. Еще в отрочестве стихи стали для нее лирическим дневником, озарившим отталкивающе серый мир светом воображения. Впрочем, тут стоит оговориться. То, что нам представляется «фантазиями», Марина считала истиной, ниспосланной высшей, божественной силой, и подчинялась ей со всею страстью.

Гораздо более замысловатым оказался путь Пастернака. С 13 лет, после встречи со Скрябиным, он по собственному желанию серьезно занялся музыкой (учителями были преподаватели консерватории). Однако в девятнадцать, усомнившись в том, что именно музыка является его призванием, Борис бросает ее, полностью отдавшись изучению философии. Юного романтика не образумили ни одобрение Скрябиным его первой сонаты, ни уговоры родителей, видевших сына композитором. Спустя еще три года он, подхваченный мощной лирической волной, оставляет и философию. Оставляет на пике успеха – как раз в июле 1912 года его штудии понравились главе неокантианства, профессору Марбургского университета Герману Когену. В эти дни Пастернак писал своему другу А. Штиху:

«Я знаю, что выдвинулся бы в философии, – все то, что я иногда намечал в гостиной или в метель hat sein gutes Recht 5 . Но в этом году в Москве я сломлю себя в последний раз. <…> Я написал в день реферата – почти бессознательно – за 3 часа до очной ставки перед корифеем чистого рационализма, – перед гением иных вдохновений – 5 стихотв. <…> Боже, как успешна эта поездка в Марбург. Но я бросаю все; – искусство, и больше ничего» 6 .

(Впрочем, это не помешало Борису весной следующего года успешно окончить московский университет.)

Имена Цветаевой и Пастернака появились в печати в тот краткий промежуток, когда заканчивалась эпоха русского символизма, а новые «властители дум» еще не набрали силу. В октябре 1910 года, 18-летней гимназисткой, Марина на собственные средства издает первую книгу стихов «Вечерний альбом», которая вызовет сдержанное одобрение критики и подарит ей дружбу с поэтом Максимилианом Волошиным. В начале 1912-го выйдет вторая книга – «Волшебный фонарь», еще через год – сборник «Из двух книг». Дебют Пастернака состоялся в самом начале 1913 года: несколько стихотворений было опубликовано в небольшом коллективном сборнике «Лирика». Той же осенью вышла его первая книга «Близнец в тучах», через три года – второй сборник «Поверх барьеров». Стихи молодых авторов явно выделялись на общем фоне. Однако попасть «в струю» читательских ожиданий тогда удалось не им, а выступившим в это же время и удачно «разделившим» сферы влияния Анне Ахматовой, Владимиру Маяковскому и Сергею Есенину.

Б. Л. Пастернак. 1910-е годы.

В принципе, это объяснимо. Ни Пастернак, ни Цветаева не смогли сразу обрести собственный голос. Марине пришлось годами освобождаться от романтических штампов, унаследованных от любимых авторов, и собственной зацикленности на «девичьих» темах. Процесс шел постепенно, по мере того, как юная женщина нащупывала свою реальную, а не выдуманную сущность. А гораздо более искушенный в творчестве Борис в это время напряженно искал средства для воплощения в слове своего – весьма непростого – мировосприятия. Любопытно, что в этих поисках они шли как бы навстречу друг другу: Цветаева уходила от «средних», обезличенных образов к обретению собственной неповторимости, Пастернак – от крайностей футуристического эксперимента ко все большей внятности выражения. Их творческие пути пересекутся в середине 20-х годов, а затем вновь разойдутся. Он пойдет к классической ясности стиля и будет упорно овладевать искусством говорить «о времени и о себе». Она, так и не обретя «своего» читателя, в последних поэмах прорвется в безвоздушное пространство высокой зауми, и лишь затем овладеет аскетичным стилем зрелости. Даже многие преданные поклонники предпочитали и предпочитают «раннюю» Цветаеву «поздней». В письме Марины Ивановны своей пражской подруге А. А. Тесковой от 24 сентября 1926 года есть выразительный пример такого отношения:

«…С Совреме <нными> Записками (журнал, издававшийся в Париже в 1920 – 1930-е гг., – Е.З.) разошлась совсем, – просят стихов прежней Марины Цветаевой, т.е. 16 года. Недавно письмо от одного из редакторов: „Вы, поэт Божьей милостью, либо сознательно себя уродуете, либо морочите публику“» 7 …

Но все это будет потом. А пока оба идут к первым зрелым книгам. После революции они знакомятся, изредка встречаются в общих компаниях – и не проявляют друг к другу ни малейшего интереса. Более того, на одном из поэтических вечеров Цветаева слышит выступление Пастернака, и оно ей активно не нравится, как, впрочем, и ему – ранние стихи Марины Ивановны.

Революционный водоворот весны-лета 1917 года с бесконечными спорами, митингами и собраниями, порожденными взрывом массового интереса к общественной жизни, кардинальная ломка старого строя, далеко не идеального для него лично, захватили Пастернака и вкупе с влюбленностью вылились в книгу стихов с примечательным названием «Сестра моя жизнь». Ее основой оказалась причудливая смесь интимнейшей вневременной лирики, репортерски точно схваченных примет текущих событий и философских прозрений вселенского масштаба. Характерный пример получившегося сплава – четверостишие из стихотворения «Степь»:

Тенистая полночь стоит у пути,

На шлях навалилась звездами,

И через дорогу за тын перейти

Нельзя, не топча мирозданья.

В сборники «Вёрсты» (вышли в 1921 и 1922 годах) Цветаева включит стихи, написанные в 1916 – 1920 годах. За время, прошедшее с выхода предыдущих книг, она многое пережила и многому научилась. Ей оказался близок революционный дух освобождения от любых условностей (в первую очередь – от условности брака), хотя ни идеологии, ни методов революции Марина Ивановна не принимала категорически. Она все зорче вглядывается в окружающую жизнь. Поэтому, оставаясь в круге «своих» тем (любовь – разлука – творчество – Москва – судьба), поэт насыщает свой образный строй множеством бытовых подробностей, а язык – словами из самых разных языковых пластов.

«Сестра моя жизнь» и «Вёрсты» принесли авторам известность в кругах любителей и знатоков поэзии, хотя до популярности «лидирующей тройки» Ахматова – Есенин – Маяковский им было далеко. Те же годы вносят принципиальные перемены и в их личную жизнь. Летом 1921 года, после трех лет неизвестности, Марина Цветаева узнает, что жив ее муж Сергей Эфрон, примкнувший в середине 1918 года к белому движению и вместе с войсками Врангеля покинувший Россию. В мае 1922 года, несмотря на множество пережитых за годы разлуки любовных романов, она с дочкой уезжает к нему в Прагу. В сентябре 1921 года из-за пошатнувшегося здоровья и бытовой нестабильности покинули Россию и родители Пастернака с дочерьми. А в начале следующего, 1922 года завершилась браком очередная влюбленность Бориса. Его женой стала студентка ВХУТЕМАСа, художница Евгения Лурье.

Последние материалы сайта

Обучение и воспитание

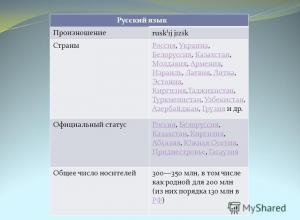

Какие языки относятся к мировым и почему

В разных странах законы определяют статус языков терминами государственный, официальный, иногда национальный. В государствах, где население пользуется более чем одним языком, официальный статус, как правило, имеют несколько языков. Так, например, в Швейца

Детское творчество

Арамейский язык самоучитель

Арамейское письмо использовалось для написания текста на одноименном языке, на котором велись торговые сделки на Ближнем Востоке примерно с 1000 г. до н. э. и до 1000 г. н. э. Оно происходит от финикийского письма. Поскольку эволюция от одного к другому б

Праздники

Как проявляются различные свойства живого на различных уровнях организации?

Обмен веществ. Все живые организмы обладают способностью извлекать, преобразовывать и использовать энергию окружающей среды либо в виде питательных веществ, либо в форме солнечного излучения. Во внешнюю среду они возвращают продукты распада и преобразова

Психология

Кристофер Шабри и Даниэл Саймонс

Все мы убеждены в том, что способны видеть то, что находится перед нами, точно восстанавливать в памяти важные события из прошлого, сознавать пределы своих знаний и правильно определять причинно-следственные отношения. Однако эти интуитивные убеждения час

Почемучка

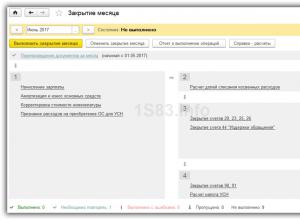

Списание ос в 1 с 8.3 пошагово. Учет основных средств. Прочие справочники и документы из раздела "Основные средства"

Основными средствами называется то имущество, которое используется в качестве средств труда более 12 месяцев, стоимостью от 100 000 рублей. Учет основных средств в 1С 8.3 автоматизирован на 100%. Сначала в 1С Бухгалтерия для ОС оформляется . Далее их прин

Новый год

Руководитель «Просто молоко» Марат Муратов рассказал о завершении банкротства агрохолдинга «Вамин

"1С:Предприятие 8" помогло крупнейшему в Татарстане сельскохозяйственному предприятию "Сет иле" на 30% улучшить выполнение производственного плана Специалисты компании "1С:Первый БИТ" (Казань) завершили внедрение системы "1С:Бухгалтерия сельскохозяйственн